近日,公共卫生学院刘宝鹏研究员和贾存显教授团队在脑健康相关疾病研究领域取得系列重要进展。团队围绕自杀未遂、抑郁症状及帕金森病等重大脑健康相关问题,系统揭示了生活方式、心理因素与遗传风险之间的交互作用、生物学机制及其对疾病预防的意义。研究成果为延缓大脑神经精神健康衰退提供了新的干预视角和科学依据。相关成果先后发表于《Neurology》(中科院一区Top,5年影响因子9.1)、《Brain, Behavior and Immunity》(中科院一区Top,5年影响因子9.0)和《BMC Medicine》(中科院一区Top,5年影响因子9.4)和等国际权威期刊。

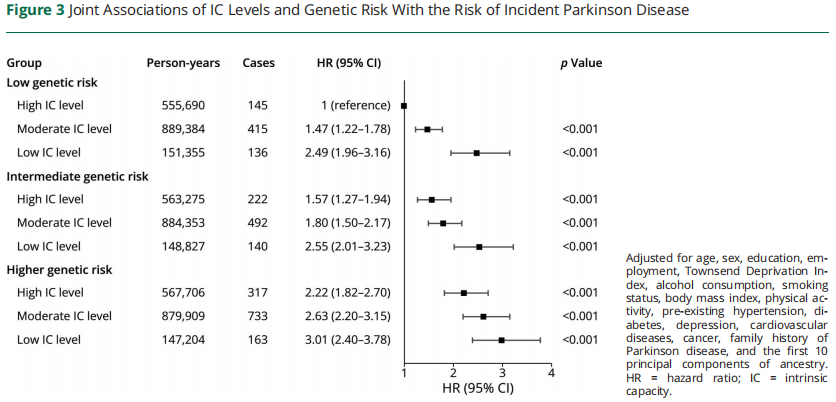

针对40万余名平均年龄56.6岁的参与者的英国生物样本库(UK Biobank)大规模队列,团队研究发现内在能力(IC,包括体力、感觉功能、活力和运动能力)与遗传风险在帕金森病发生中存在显著基因-表型交互。低IC与高遗传风险个体的发病风险最高(HR=3.01),但即便在高风险人群中,保持高水平IC仍能发挥保护作用(HR=0.72)。研究发现强调帕金森病虽受遗传影响,但并非无法干预。通过改善体能、运动能力和生活活力,可在一定程度上抵消遗传易感性,降低疾病发生率。这为神经退行性疾病的早期预防提供了重要证据。同期Neurology杂志编辑部以“Can Intrinsic Capacity Help Identify Those at Risk of Parkinson Disease?”为题针对该研究发表了评论,强调本文发现的重要性。该文以山东大学为第一和通讯作者单位,公共卫生学院2023级博士研究生胡伟为本文第一作者,公共卫生学院刘宝鹏研究员和贾存显教授为共同通讯作者。

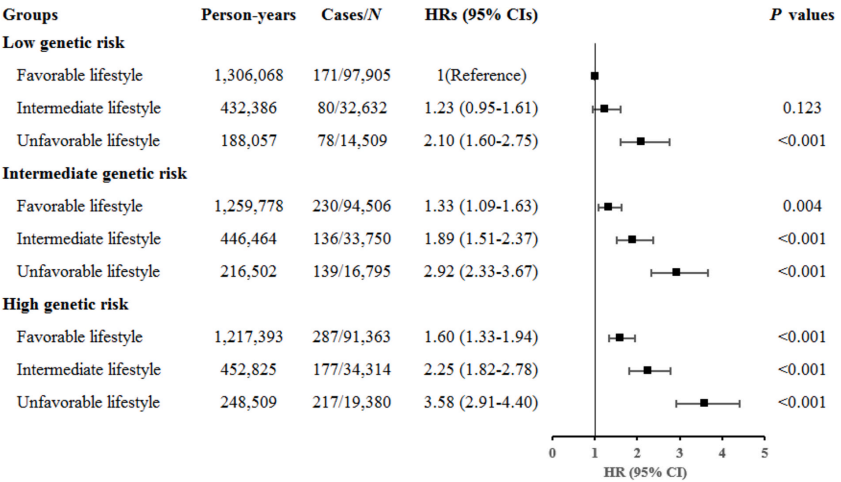

基于UK Biobank的前瞻性队列,团队研究发现个体的生活方式与遗传风险在自杀未遂(SA)风险中存在显著的交互作用。在13.6年的随访中,不良生活方式和高遗传风险分别增加风险,而二者叠加时,SA风险翻倍上升(HR=3.58),呈现明显的基因-表型相加交互效应。机制分析提示,炎症、肝功能异常及血液学通路在其中发挥了部分中介作用。研究强调,即使携带高遗传风险,若能坚持健康生活方式(如规律作息、合理饮食、适度运动),仍可显著降低风险。这为自杀预防提供了可操作的公共健康策略。该文以山东大学公共卫生学院为第一和通讯作者单位,公共卫生学院2023级博士研究生胡伟和2025级硕博连读研究生刘天舒为共同第一作者,刘宝鹏研究员和贾存显教授为共同通讯作者。

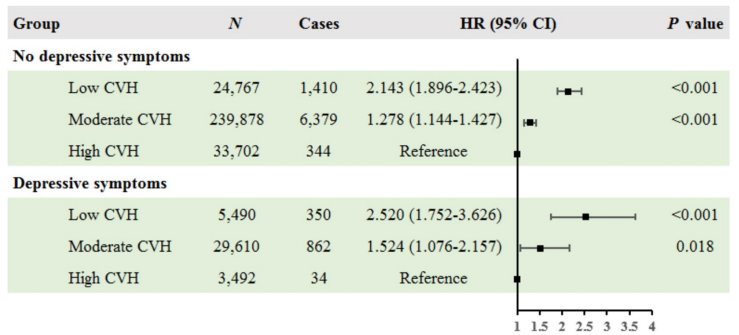

这项涵盖33.6万人的前瞻性研究揭示,“生命8要素”量化的心血管健康(CVH)水平与抑郁症状之间存在显著的交互作用。低CVH水平显著提高心力衰竭(HF)风险,而在伴随抑郁症状的个体中,这一负面效应更为突出(交互作用P = 0.016)。反之,无抑郁症状且具备高CVH的个体,其风险最低(HR=0.344)。研究发现强调HF不仅是心脏病学问题,也涉及心理健康管理。提升CVH行为(如戒烟、健康饮食、规律运动)同时加强心理干预,能够协同降低HF风险。该研究凸显了“身心一体”的预防理念,对脑心相关疾病防控尤为关键。该文以山东大学为第一和通讯作者单位,公共卫生学院2023级博士研究生胡伟和南京医科大学附属苏州医院赵春华医师为共同第一作者,山东大学公共卫生学院刘宝鹏研究员、贾存显教授和南京医科大学附属苏州医院黄岳青教授为共同通讯作者。

上述研究共同说明,脑健康相关的神经精神疾病并非单一因素决定,而是遗传与生活方式、心理与生理因素的交互结果。预防的关键在于:积极干预可改变的生活方式;兼顾心理与身体健康,防止风险叠加;关注高遗传风险人群,通过生活方式改善实现“精准预防”。

论文链接:

1. https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214144

2. https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214242

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159125001837?via%3Dihub

4. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-025-04011-3